Unbestritten ist der Halberstädter Dom St. Stephanus und St. Sixtus eines der wichtigsten Kulturdenkmale Halberstadts (siehe Artikel Halberstadt 1). Ich stand auf dem Domplatz, bewunderte ihn in seiner gotisch aufstrebenden filigranen Pracht, und dann drehte ich mich zur anderen Schmalseite des Platzes gegenüber.

Hier steht die „romanische“ Liebfrauenkirche. Und der Gegensatz ist so faszinierend! Wenn Du mich fragst, so sage ich Dir, daß es mich intuitiv zur Liebfrauenkirche viel mehr hinzieht. Die Romanik strahlt das Urtümliche aus, sie berührt Erinnerung, fast eine Art Heimweh… Wunderbar zu erfühlen beim Anblick der viertürmigen Basilika. Burgenähnlich massiv und doch vollendet harmonisch, wirkt sie wie ein uraltes, die Zeiten überdauerndes Zeichen der damaligen Erbauer an folgende Generationen bis zu uns heute – hey, wir bauen hier zwar eine christliche Kirche, in Wahrheit jedoch ist es ein Bau, der die urtümliche Lebenskraft, den Stolz und das unverrückbare Wissen um unsere Herkunft und unsere Bestimmung birgt.

Schau Dir mal das beeindruckende Bild ganz unten rechts – die Aufnahme wahrscheinlich mit einer Drohne – unter diesem Link https://www.museum-halberstadt.de/de/kreuzgang/architektonische-schoenheiten-vergangener-architektur-im-kreuzgang-der-liebfrauenkirche-20001745.html an (es gehört dem Städtischen Museum Halberstadt, und die Verwendung deren Bilder ist nur gegen eine erhebliche Gebühr möglich). Dunkelrote Dächer des Stifts, die sich darüber erhebenden, uralt wirkenden, Türme, der weite Blick ins wunderschöne germanische Land, selbst weithin sichtbar und präsent. Fühlst Du es auch? Was ist es, das dieses Gefühl in uns wachruft?

- Ansicht von Südosten, Photo: Wikipedia Creative Commons Falk2

- Kreuzgang

- Innenraum der Pfeilerbasilika

Diese absolute Harmonie, diese sichere Handhabung der Geometrien und Formen, die Ausstrahlung von Sicherheit, Ruhe, das Selbstverständnis. Im Innen genauso wie im Außen. Schau Dir diesen in sich geschlossenen wunderschönen Innenraum des Kirchenschiffes an.

Der Stil stammt ja in Wahrheit nicht aus „Rom“, wie sein Name implizieren will. Diese Art der Architektur wurde von den Langobarden geprägt, die – auf ihrer Wanderung in Italien angekommen – ihren mitgebrachten Baustil mit dem Byzantinischen vermischten und ihre eigene besondere Ausprägung schufen. Der so entstandene Baustil, der mit den von den alten Bauhütten ausgebildeten Meistern dann wieder nordwärts wanderte und sich auch nördlich der Alpen ausbreitete, wurde früher sächsisch-langobardisch genannt. Die Bezeichnung „Romanik“ entstand erst im Jahre 1818 durch den französischen Gelehrten Charles de Gerville (1769–1853) (1) und ist irreführend.

Geschichte

Durch den Bischof Arnulf wurde 1005 ein Augustiner-Kollegiatsstift zu Ehren Marias (die Mehrende) gegründet. Die Leitung des Stifts lag beim Bischof bzw. Domkapitel zu Halberstadt. Von 1089 datieren die ältesten, noch heute erhalten gebliebenen Gebäudeteile, das sind vor allem die Untergeschosse der Westfassade, also die Krypta. Im Laufe des 12. Jh. erfolgten Neubau (Umbau?) und Fertigstellung der heute zu sehenden dreischiffigen Pfeilerbasilika.

Im 13. Jh. wurde das Westwerk – Portal und Türme – fertiggestellt. Die Wände und Gewölbe wurden mit üppigen farbigen Fresken verziert – die leider im 17. Jh. weiß übertüncht wurden. Mitte des 19. Jh. „restaurierte“ der Reichkonservator Ferdinand von Quast die Kirche, hier wäre es bei sachgemäßer Herangehensweise möglich gewesen, die Fresken wieder herauszuholen. Aber leider gelang es nur, Reste zu erhalten.

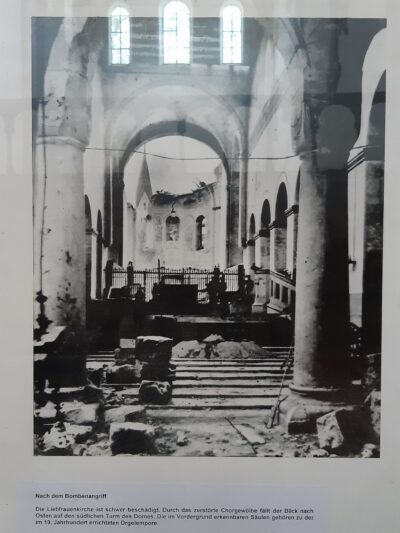

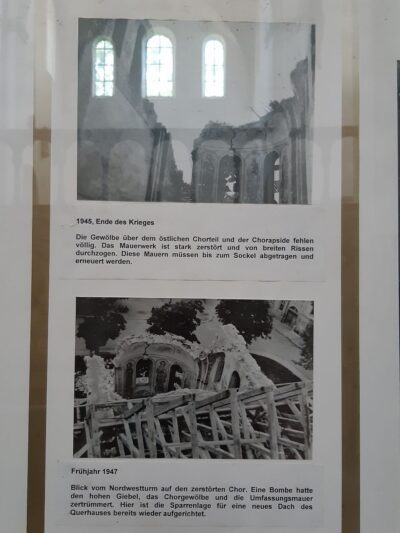

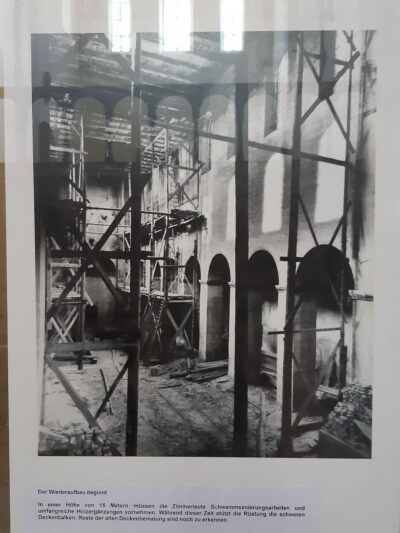

Am 8. April 1945 erfuhr auch die Liebfrauenkirche eine starke Beschädigung durch die Alliiertenbomber. Der bereits im 1. Teil über Halberstadt genannte Architekt Walter Bolze leistete auch hier wertvolle Wiederaufbauarbeit.

- Durch das nicht mehr vorhandene Dach über der Ostapsis sieht man den Turm des Domes. (2)

- Diese Originalphotos habe ich mit freundlicher Genehmigung in der Liebfrauenkirche abphotographiert. (2)

- Trotz Hunger, Not und allumfassender Zerstörung werden auch die Sakralbauten von Anfang an in den Wiederaufbau mit einbezogen. (2)

Im Südwesten der Kirche befindet sich der Kreuzgang, ein friedlicher Platz der Stille. Hier, unter den altehrwürdigen Gewölben des Ganges geborgen, wohnen viele Architekturteile, Epitaphe, schmiedeeiserne Gitter, Holzbalken mit eingeschnitzten Ornamenten, die die zerstörerischen Zeitenläufte überdauert haben und hier zeigen, welche Schönheiten uns schon verloren gegangen sind…Die schleichende Zerstörung ging zu DDR-Zeiten weiter, indem viele historische Fachwerkhäuser dem Verfall preisgegeben wurden und nach dem Zusammensturz einfach nur weggeräumt wurden, um sie durch Neubauten zu ersetzen… Wird es nicht endlich Zeit, damit aufzuhören, immer und immer wieder unsere Wurzeln durchschneiden zu lassen?

Die Chorschranken um 1200 – künstlerische Meisterschaft

Auf den beiden – zum großen Glück erhaltenen – gemauerten und mit Stuckgips gestalteten Chorschranken sehen wir je 7 Figuren. Mittig sitzen auf der Nordseite Christus und auf der Südseite Maria. Flankiert werden sie von jeweils sechs der zwölf Apostel. Sehr bemerkenswert für die damalige Zeit ist die virtuose Darstellung, alle Figuren sitzen locker, in verschiedenen Posen, sie scheinen ins Gespräch vertieft. Sie tragen sehr individuelle und menschliche Züge. Für die Epoche der ausgehenden „Romanik“ war das eine herausstechende künstlerische Leistung, nicht vergleichbar mit anderen Werken aus derselben Zeit. (3)

- südliche Chorschranke mit Maria

- nördliche Chorschranke mit Jesus

Beeindruckt bin ich vor allem von Maria. Sie sitzt bequem, ungekünstelt und fest, ihr weiblicher Körper ist zwar reichlich vom Gewand verhüllt, jedoch eindeutig greifbar, weit entfernt von strenger Heiligkeit. Ihr Gesicht strahlt Frische, Jugend und dabei doch königliches Selbstbewußtsein aus. Ihr Blick ist so klar und visionär, sie schaut ganz leicht über den Betrachter hinweg.

Ihr blondes Haar ist unbedeckt, sie hat es zu zwei langen Zöpfen, die über ihre Schultern fallen, geflochten. Es wirkt schon fast wie ein Statussymbol. Gold wie das göttliche Licht.

Rainer Schulz schreibt, daß das Haar der Germaninnen Bestandteil ihres Schwures war. Die germanischen Frauen schworen bei „Zopf und Brust“. Das Haar in Form des Zopfes ist das Symbol für hervorkommen, vermehren, wachsen, das Flechtmuster stellt ja, wenn man so will, eine Art Unendlichkeitssymbol dar, so daß die Symbolik das Fortzeugen künftiger Geschlechter bedeuten könnte. Die Brust ist das Symbol für das Nährende, für das Muttersein, für die Minne (=das Gedenken). (4) Demzufolge schwor die germanische Frau sozusagen bei sich selbst.

Wen hatte der Künstler im Sinn? Rapunzel, Goldmarie, Dornröschen – symbolhafte Darstellungen des Guten, das gerettet wird und dann lange und gerecht regiert?

An wen erinnert sie mich doch gleich? Weniger an Maria als an Freya. Weniger an eine keusche christliche Mariendarstellung als an eine Fürstin, abstammend aus altem germanischem Adelsgeschlecht. Sie wirkt, als wäre sie sich nicht nur ihrer Stellung bewußt, sondern auch ihrer Verantwortung. Und ihr Kind wird diese Aufgabe eines Tages aufnehmen und weiter tragen.

Was für eine wunderbare und respektvolle Frauendarstellung!

Können wir die Ausstrahlung der Liebfrauenkirche und Mariens eindrückliche Präsenz in einen Zusammenhang stellen?

Ich bin gespannt, wie es Dir mit diesem Ort ergeht, wenn Du ihn einmal besuchen solltest. Es lohnt sich auf jeden Fall, und besteige unbedingt auch den Turm. Von oben hast Du einen herrlichen Ausblick auf den Dom, auf die Kirche St. Martin und die Stadt.

Quellen und Inspiration

Titelphoto: Wikipedia Creative Commons ErwinMeier

Wikipedia: Liebfrauenkirche (Halberstadt), Bauhütte

(1) Wikipedia: Romanik

(2) Walter Bolze „Der Wiederaufbau der Halberstädter Kirchen Unser Lieben Frauen und St. Martini“, Dr. Ziethen Verlag, Eine Edition des Gleimhauses zu Halberstadt, Oschersleben, 1993

(3) Beschreibung der Chorschranken: https://www.brunnenturmfigur.de/index.php?cat=Figur%20und%20Relief%2FExtras&page=Halberstadt%3A%20Chorschranken

(4) Rainer Schulz „Die wahre Bedeutung der deutschen Ortsnamen“, Hagal-Selbstverlag, 4. Aufl. 2021

Blick von der Liebfrauenkirche nach Osten auf den Domplatz mit dem Dom zur linken Seite und der Kirche St. Martin auf der rechten.