Diesen Artikel widme ich der Stadt Halberstadt. Auch Halberstadt wurde am 8. April 1945 von den Amerikanern „befreit“, nämlich zu 82% von seiner wunderschönen Altstadt mit ehemals über 1.000 alten Fachwerkhäusern. Halberstadt hatte bis zum Bombardement der Alliierten einen wunderbar erhaltenen alten Stadtkern aus Fachwerkhäusern und wurde übrigens das „Rothenburg nördlich des Harz“ genannt. Auch der gotische Dom und die romanische Liebfrauenkirche bekamen mehrere Treffer ab und brannten. Um diese beiden altehrwürdigen Schmuckstücke der Baukunst unserer Altvorderen soll es in meinen beiden Artikeln gehen.

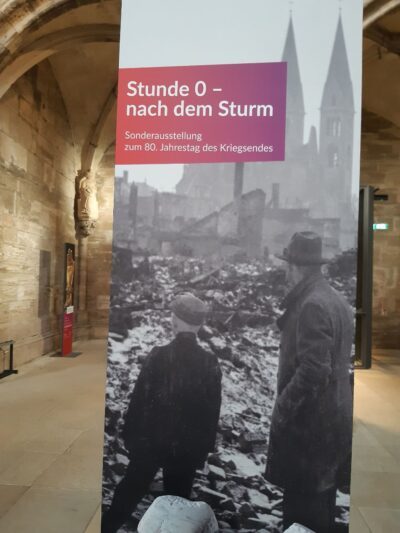

Hinweis auf die Ausstellung zum Jahrestag des Kriegsendes im Dom: die Menschen stehen fassungslos vor dem Nichts… (2)

Wir können sehr dankbar sein, den Dom St. Stephanus und St. Sixtus heute in seiner meisterhaften gotischen Pracht mit seinen vielen alten Kunstschätzen bewundern zu dürfen. Gott sei dank haben es umsichtige Menschen in seinem Umfeld zu verschiedenen Zeiten der Zerstörung – seien es die Reformation oder der 2. Weltkrieg – immer wieder geschafft, uns dieses Kleinod der Baukunst zu bewahren und zu erhalten:

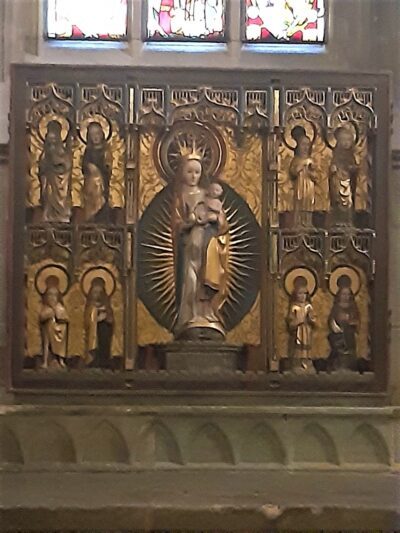

Zur Zeit der Reformation wurden viele katholische Sakralbauten in einer Art „Bilderstürmerei“ ihrer alten Heiligendarstellungen und Einrichtungen beraubt, Wandmalereien wurden übertüncht. Ja, es wurden sogar Kirchen zweckentfremdet als Profanbauten benutzt oder dem Verfall preisgegeben. Im Halberstädter Dom war das anders – und das habe ich hier auch erstmalig gelesen: „Die Reformation führten die Domherren 1591 nicht vollständig ein, sondern entschieden sich teilweise zur Beibehaltung des alten Glaubens. Bis 1810 wirkten evangelische und katholische Geistliche unter einem Dach. Dies bewahrte die kostbaren mittelalterlichen Kunstwerke in ungebrochener Tradition am ursprünglichen Ort ihrer Nutzung.“ (1) Was für ein Segen hier gewaltet hat!

Als das fürchterliche Kriegsende des 2. Weltkrieges mit seinen Bombardements auf die deutschen Innenstädte absehbar war, brachte man die uralten Kunstschätze und die original mittelalterlichen bemalten Glasfenster aus dem Heiligen Haus in Sicherheit. Der Domschatz, der mit 650 Einzelstücken zu den umfangreichsten Sammlungen mittelalterlicher sakraler Kunst gehört, wurde in Höhlen versteckt, wo er die Zerstörung heil überstand und auch von den Alliierten nicht gefunden wurde.

Der Dom hatte 12 Volltreffer abbekommen. In der entbehrungsreichen Nachkriegszeit wurde er aufopferungsvoll von Massen an Trümmern befreit und Stück für Stück wurden die stehengebliebenen Teile erst einmal gesichert, bevor man an den Wiederaufbau ging. Der Architekt Walter Bolze hatte sich den Wiederaufbau des Domes und der Liebfrauenkirche zur Lebensaufgabe gemacht.

Faszinierende Baugeschichte

Der Halberstädter Dom, der karolingische und ottonische („romanische“) Vorgängerbauten hatte und mit Sicherheit auf altem Heiligen Boden steht, war die Hauptkirche des ersten und ältesten Bistums, das Karl der Große an der Ostgrenze des Fränkischen Reiches in der 1. Hälfte des 9.Jh. errichten ließ.

Begonnen hatte alles mit einer schon immer dort gewesenen sächsischen Siedlung, die sehr günstig an einer Kreuzung wichtiger Handelsstraßen lag. Aus der Tatsache, daß Karl gerade diesen Ort zum Mittelpunkt des Bistums auserkor, können wir schließen, daß hier vorher bereits ein wichtiger Heiliger Platz unserer vorchristlichen Altvorderen war. Der älteste überlieferte Name des Ortes ist Halwerstidde = Heilige Stätte. Mit Einzug der Christianisierung gab es dort eine erste kleine Missionskirche. Bereits 859 ist die Weihe des ersten großen karolingischen Kathedralbaues beurkundet. 965 stürzte dieser ein. Bereits 992 wurde der folgende Neubau (ottonisch – in den Grundmaßen bereits so groß wie der heutige Dom) geweiht, was unter Bischof Hildeward in Beisein unter anderem von Otto III. geschah. Zu dieser Zeit hatte Halberstadt durch Otto III. auch das Markt-, Münz- und Zollrecht erhalten und war eine bedeutende Stadt des Reiches geworden.

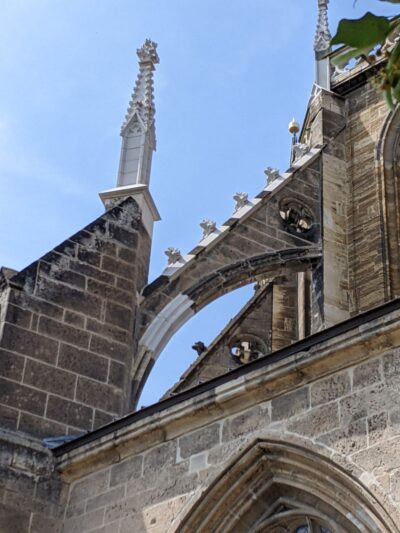

Halberstadt wurde 1075 im Sächsischen Krieg von dem fränkischen Salierkönig Heinrich IV. belagert und niedergebrannt. 1179 wurde die Stadt durch Heinrich den Löwen zerstört. Wiederum erfolgten jeweils Aufbauphasen des Kirchenbaues. Nach Restaurierung und Neueinwölbung fand 1220 die Weihe der wiederaufgebauten Kathedrale statt. Obwohl der Bau gerade fertig war, begannen jetzt die Domherren, sich Gedanken über einen zeitgemäßen gotischen Neubau zu machen. Dieser wurde sukzessive realisiert, um das Haus solange wie möglich für die Gottesdienste nutzen zu können. Es wurde mit der Neuerrichtung des Westwerkes begonnen. 1260 begann man mit dem neuen, gotischen, Langhaus.

Wie Du siehst – wilde Zeiten auch damals! Erstaunlich finde ich – wie auch bei den anderen monumentalen Bauten dieser Zeit – die kurzen Bauzeiten, vor allem in Verbindung mit den den Bauleuten heute offiziell zuerkannten Werkzeugen und Methoden des „finsteren Mittelalters“. Im Gegenteil – es erforderte hohe Könnerschaft in Entwurf, Architektur, Statik, Materialauswahl- und Beschaffung, Arbeitsablauf- und Arbeitskräftekoordinierung.

Und das Rätselhafteste – auf der gegenüberliegenden Seite des Platzes entstand ab ca. 1089 (Datierung der ältesten Teile) die Liebfrauenkirche als romanische dreischiffige Basilika mit ihren umliegenden Bauten, welche um 1200 in ihren maßgebenden Teilen vollendet wurde – nahezu zeitgleich.

St. Martini – das dritte große sakrale Bauwerk in Halberstadt, in Sichtweite zum Domplatz – wird im 10. Jh. gegründet und 1186 erstmals erwähnt…

Halberstadt war immer wieder für Jahrzehnte eine Großbaustelle mit parallel laufenden Bauprojekten. Hier müssen sich Hunderte Bauleute, Künstler, Handwerker aufgehalten haben, eine Meisterleistung auch für die Versorgungslogistik, abgesehen von dem finanziellen und materiellen Ressourcenreichtum, aus dem hier geschöpft werden konnte – wirklich erstaunlich, oder? So „finster“, wie es immer beschrieben wird, kann es hier nicht gewesen sein – im Gegenteil, hier herrschte aufstrebendes, geschäftiges, kreatives und dabei tief gläubiges Leben! Hier waren Organisationstalente und Visionäre gefragt, um diese Sakralbauten erschaffen zu können.

Der Dom

„Das wohl reinste deutsche Beispiel einer durch und durch verstandenen Gotik“ – sagte der deutsche Kunsthistoriker Wilhelm Pinder.

Ja, nur Visionäre und Handwerker mit goldenen Händen, die ihrem tief verwurzelten Glauben auf diese Weise Ausdruck verliehen, konnten so etwas bauen. „Und die feinen Rosetten, die Kreuzblumen und das Filigranwerk der sich hoch in Himmelbläue verflüchtigenden Türme, das lieblich abgestimmte Spiel der Glocken – war dein Glaube, dein in Stein gemeißelter Glaube, der sich über den Morast des Zauber- und Hexenwahnes der Priester triumphierend erhob“ (3)

Das Mittelschiff erreicht eine beeindruckende Höhe von 27 Metern. Beim Hineinschreiten umfängt Dich Ehrfurcht und Staunen bei dem Blick nach oben in die Gewölbe. Prächtige mittelalterliche Leuchter erhellen das Haus. Eine große Orgel in einem berühmten Prospekt von 1718 ziert die Westseite.

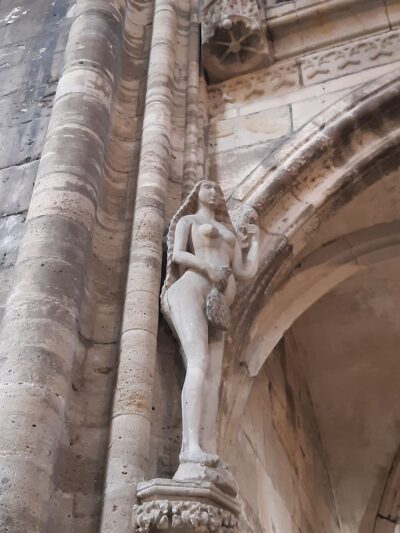

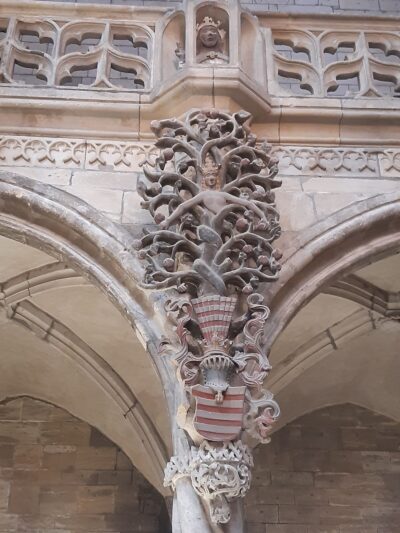

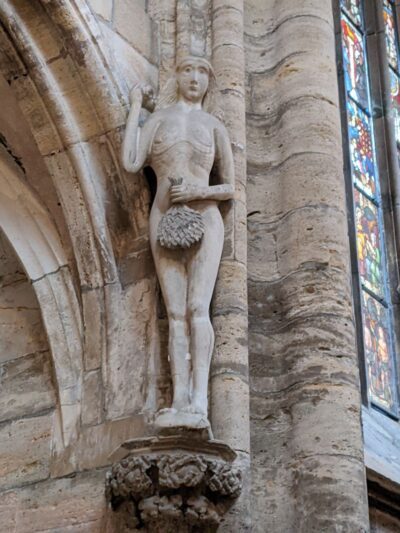

Nach und nach entdeckst Du beim Durchwandern der riesigen Hallen zahlreiche Details, von denen hier nur einige beispielhaft stehen können. Denn die Vielfalt ist schwer faßbar, und manches entdeckst Du erst bei einem erneuten Besuch. Zum Beispiel treffen wir beim Eintreten durch den seitlichen Eingang direkt auf Adam und Eva und den Paradiesbaum. Adam und Eva stehen links und rechts des Einganges, der aus zwei Bögen besteht, auf ihren Sockeln. Und in der Mitte zwischen den beiden Torbögen wächst der prächtige Baum. Man sieht die Schlange – hat sie einen menschlichen Oberkörper oder ist da noch jemand im Baum? Ich denke da gerade an „ich weiß, wie ich hing im windkalten Baum neun ewige Nächte… an jenem Baum, der jedem verbirgt, wo er den Wurzeln entwachsen..“ (5) Das war Wuotan, der im Weltenbaum hing und dort seine Weisheit empfing. Vielleicht ist im Christentum einfach der Weltenbaum zum Paradiesbaum geworden und Wuotan zu der sagenumwobenen Schlange, und deshalb die Schlange das Symbol des Heiligen Wissens? Und wir sehen hier den Übergang zwischen den beiden Geschichten?

- Eva ist nach der Alten Lehre das Sinnbild für das Gesetz.

- Der Paradiesbaum Yggdrasil mit den Äpfeln als Symbol für das Wissen und der Schlange als Symbol für das Heilige Wissen

- Adam ist das Sinnbild für das Fleisch = die Zeugung

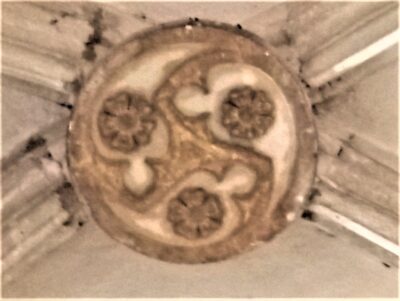

Weiter haben wir wundervolle Triskelen – eine befindet sich z.B. auf dem dreieckigen Giebel des Querhauses und drei andere bilden die Schlußsteine im Lettner. Die Triskele ist ein sehr altes Symbol von allumfassender Bedeutung zu allen Zeiten – sie steht für die Einheit von Entstehen, Sein und Vergehen zu neuem Entstehen.

- Riesige Triskele am Querhausgiebel (6)

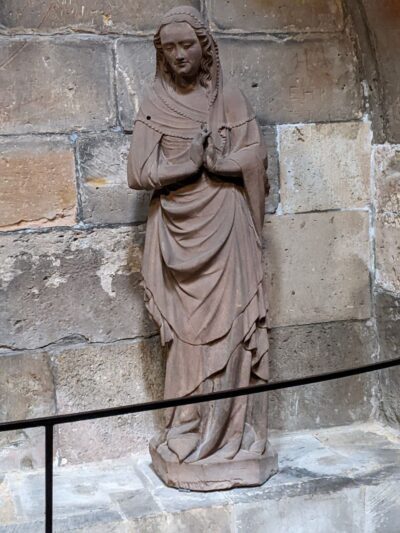

Wir sehen am und im Dom eine überwältigende Menge an einzigartigen Plastiken, gemeißelten Verzierungen und Ornamenten, Schnitzereien. Schönheit pur – ein Augenschmaus! Und manch eine Darstellung oder Figur ist einen eigenen ganzen Artikel wert.

- Geschnitzter drehender Vierfuß am Chorgestühl

- Drehendes Fünferrad am Chorgestühl

- Frühgotik am Westportal – die Säulchen mit verschiedenen Kapitellen, die die Fläche geometrisch unterteilen, und das Tierrelief erinnern noch an Romanik.

- Ornament am Lettner – in einem Dreieck entwickelt sich aus einem fünfzackigen Stern eine 10-blättrige Rosette – Zahlenmagie!

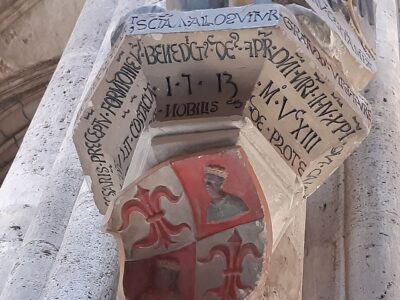

Auf eines möchte ich zum (vorläufigen) Schluß noch hinweisen, weil ich das sehr interessant finde – die unterschiedliche Darstellung und Schreibweise von Ziffern und Daten im Laufe der Zeiten. Als Laie steht man davor und guckt erstmal. Doch bei der Erforschung unserer Geschichte ist auch das ein wichtiges Detail, um die zu verschiedenen Zeiten erschaffenen Dinge – Bauwerke, Grabplatten, Figuren, Wappen – richtig zuordnen zu können. Hier einiges, was ich im Dom gefunden habe.

- Hier ist die 5 eindeutig zu erkennen. Jeder Künstler hatte scheinbar bei den Zahlen seine eigene Handschrift.

- Ein Figurensockel: in der Mitte sieht es aus wie 1713, jedoch rechts in röm. Zahlen steht 1513. Was wie eine 7 aussieht, ist eine gotische 5.

- Die 4 wurde oft als Odal-Rune geschrieben, hinten die gotische 7, also 1487

In der Vielfalt der wundersamen kleinen Dinge und dem Erklär-Wirrwarr möchte ich Dich dennoch bitten, den Gesamteindruck dieses herrlichen Bauwerkes, das heutzutage sicherlich niemand mehr so erschaffen könnte, nicht aus dem Auge zu verlieren. Deshalb empfehle ich Dir zum Schluß einen Augen- und Ohrenschmaus, den Du einfach auf Dich wirken lassen kannst:

In dem Video „Klang des Semeca-Missale“ (4) siehst Du wunderbare Außen- und Innenansichten des Domes. Es werden mittelalterliche Kirchengesänge gesungen, die aus einem Original-Meßbuch des Dompropstes Semeca – handgeschrieben und -illustriert auf Pergament – stammen. Dieses Kleinod ist Bestandteil des Domschatzes und wurde 1241 angefertigt. Am Anfang und am Ende hörst Du das wundervolle Glockengeläut des Domes. Es besteht aus 13 Glocken und ist sehr wertvoll mit einem hohen Anteil alter Glocken. Aber die Geschichte von Dunna, Osanna, Micha, Lämmchen, Adämchen und den anderen ist schon wieder eine andere….

Quellen und Inspiration

Wikipedia: Halberstadt, Dom zu Halberstadt, Sachsenkrieg (Heinrich IV.)

(1) Hausseite der Kulturstiftung Sachsen-Anhalt zum Halberstädter Dom: https://www.dom-schatz-halberstadt.de/dom-domschatz/der-dom-zu-halberstadt/

(2) Hinweis auf die Sonderausstellung „Stunde 0 – nach dem Sturm“ und das Photo von Ulrich Schrader / Fotostudio Mahlke: https://www.dom-schatz-halberstadt.de/dom-domschatz/sonderausstellung-stunde-0/

(3) Arthur Adler „Im Glauben der Ahnen“, Braun Verlag, Eschwege

(4) YT-Video mit einem mittelalterlichen Kirchengesang im Halberstädter Dom: https://www.youtube.com/watch?v=Yy_xMU_ijcI

(5) Guido von List „Das Geheimnis der Runen“, hier ein Zitat aus der Edda, Paul Zillmann, Groß-Lichterfelde, 1902

(6) Photo Dom Halberstadt von Südosten, Ausschnitt, Wikimedia Creative Commons, Autor Barnos