Schau Dir diesen Bau an! Beeindruckend in seiner majestätischen Präsenz wirkt er schon beim Näherkommen. Er strahlt dieses Selbstverständnis aus, schon immer da zu stehen und natürlich auch stehen zu bleiben. Er hat viel zu berichten für denjenigen, der ihn mit allen Sinnen durchstreift.

Eine ganz besondere Kirche seit Urzeiten auf einem besonderen Platz – doch beginnen wir mit einer kleinen Einführung, um uns in diese historische Stätte hineindenken zu können. Ich möchte bewußt mit Dir am Beispiel des Ortes Gernrode etwas tiefer in die Geschichte eintauchen, um manches selber besser verstehen und Dir nahebringen zu können. Wenn es Dir zu „trocken“ ist, dann darfst Du es überspringen und gleich zu den schönen Bildern runterscrollen :)

Kleine Einführung

1. Mögliche Entstehung des Ortsnamens:

Im ersten Artikel über Gernrode haben wir uns einen Überblick verschafft und versucht, die immer gleiche Anlage und Struktur der Siedlungen unserer Vorfahren zu erkennen: die erhöhte Lage der Siedlung, Vorhandensein des Versammlungs- und Gerichtsortes, oft nochmals höher gelegen (heute oft der Anger oder der Marktplatz), Vorhandensein eines Heiligen Ortes (Ritualortes) mit besonderer Energie – des Ortes, an dem unsere Vorfahren sich mit heiligen Wesenheiten verbinden konnten (wo heute oft die Kirchen stehen).

Vordergründig könnte man denken, daß Markgraf Gero der Namensgeber für den Ort war. Jedoch haben wir entdeckt, daß hier aufgrund der vorteilhaften und energetisch besonderen Lage schon sehr früh gesiedelt wurde. Und ist es nicht auch so, daß die Menschen ihrem Ort einen ganz besonderen Namen gaben, der ihn unverwechselbar machte – denn er wurde nach dem Heiligen Platz benannt, um den herum sich die Menschen ihre Häuser anordneten. Die Ortsnamen zählen zu den bedeutungsvollsten und wichtigsten überlieferten Bezeichnungen. Kaum hatte ein einzelner Mensch in der Kette der Generationen Einfluß darauf. Vielmehr sind alle alten Ortsnamen Malstattbenennungen, von Generation zu Generation weitergegeben. Wenn wir uns dem Namen Gernrode aus der Sicht nähern, daß er ein Rechtsaltertum* darstellt, können wir ihn mit Hilfe des Althochdeutschen / Altnordischen so deuten:

1. Silbe ger: das Stammwort der germanischen Völkerfamilie, oft vordergründig mit „Speer, Wurfspieß“ übersetzt, war aber auch einerseits eine Bezeichnung für Gericht, und andererseits auch für den Richter. „Wie Max Leichsenring schreibt, soll daraus der Volksname Germaniens entstanden sein.“ Man kann es auch aus der Bedeutung von germ (= Hefe, siehe auch gären, Germknödel) her ableiten, in dem Sinne von „aus sich selbst herauswachsen“: Germanen – die aus eigenem Schicksal herauswachsenden Männer. (siehe Ausführungen in Quelle 1)

Daß der althochdeutsche Wortstamm ger zu jeder Zeit auch häufig in Vornamen auftritt, ist dann auch nicht verwunderlich, z.B. in Gerfried, Gerhild, Gerolf, Gertraud oder eben auch Gero. Heute haben wir diesen Wortstamm in Gernot, Gerlinde, Gerald, Gerhardt, Gerard, Ludger, Gerd usw.

2. Silbe rode: ist eine Ableitung aus dem alten Wortstamm rot ( auch rod, rit, rad, rath…), der Recht, Urgesetz, Gericht bedeutet (und nicht das Roden eines Stück Waldes zu Siedlungszwecken)

Gernrode (früher Geronisroth) kann demzufolge als aus sich selbst herauswachsendes Recht erklärt werden – evtl. ein Hinweis auf unser Gewissen, das von Natur aus jederzeit sofort Recht von Unrecht unterscheiden kann? Oder wiederkehrendes Recht – auch in dem Fall, wenn (vorübergehend) Fremde eine andere Rechtsauffassung durchzusetzen versuchen.

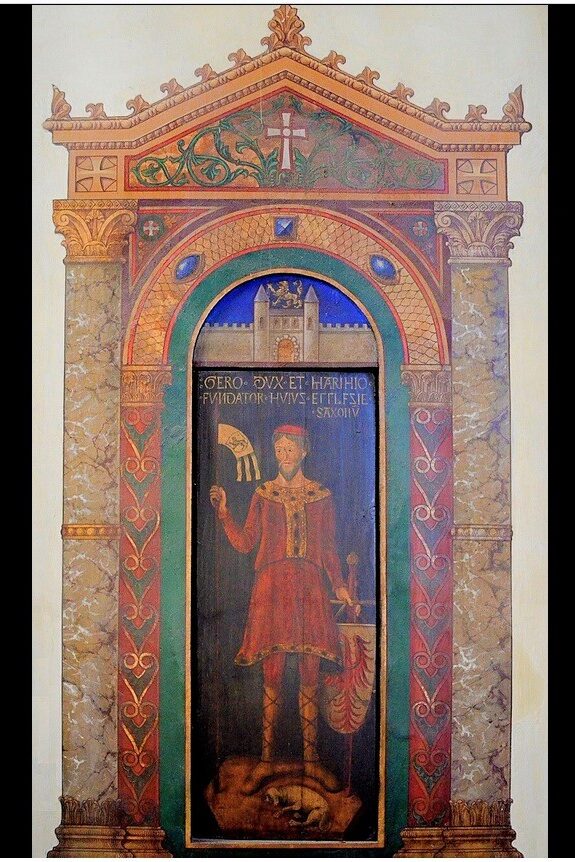

Geros Grabplatte, um 1510 abgemalt

2. Geros Ahnenreihe und Familie:

War Gero ein „Wanderer zwischen den Welten“ in einer Zeit des Zusammenstoßens zweier fundamental verschiedener Lebensweisen und Religionen, der altgermanischen und der christlichen? Seine Abstammung weist auf jeden Fall auf alten sächsisch-germanischen Adel hin. Er hat mit Sicherheit traditionelle Werte und altes hohes Wissen aus seiner Ahnenreihe vermittelt bekommen, deren Mitglieder bereits lange vor der Christianisierung zu den Führern der sächsisch-germanischen Stämme gehörten. Waren in ihm noch die altgermanische Religion, Weltensicht und Rechtsauffassung lebendig?

Geros erster nachweisbarer Ahne war sein Großvater Asig von der Ostmark, geboren um 820. Geros Vater war der sächsische Graf Thietmar, der in enger Beziehung zum Königshaus der Liudolfinger (= Ottonen) stand. Thietmar war Erzieher des sächsischen Herzogs und dann ostfränkisch-deutschen Königs Heinrichs I. und später sein Berater und Vertrauter. Über seinen Vater hatte sicherlich auch Gero Zugang zum Königshaus. Über seine Mutter Hiltigart war Gero mit Thankmar verwandt, dem erstgeborenen Sohn König Heinrichs I. Eventuell ist Geros Mutter Hiltigart außerdem eine Schwester König Konrads – die Konradiner waren ein Adelsgeschlecht der westgermanischen Franken ab dem 8. Jh.

Von 1510 stammt dieses Gemälde, das in der Stiftskirche St. Cyriakus hängt und die Original-Grabplatte Geros, die leider nicht mehr existiert, abbildet. Einige symbolhaft versteckte Hinweise deuten darauf hin, daß er durchaus noch der germanischen Tradition verpflichtet gewesen sein könnte:

Der Hund zu seinen Füßen weist ihn als Huno, als Hundertschaftsführer seiner Ortsgemeinschaft, aus. Damit war er auch der oberste Richter, worauf die Tuchscheren im umlaufenden Ornament hindeuten. Nun waren zur Lebenszeit Geros (Geburt evtl. um 900 (?) – 965) die alten Zeiten schon seit 150 Jahren vorbei, so daß die Symbolik auch als Hinweis auf seine Abstammung aus einem alten sächsischen Adelsgeschlecht verstanden werden kann.

Konkret und direkt auf ihn selbst bezogen, könnte man die Burg (= das Bergende) mit dem Tor (Sinnbild für die Schutzrune Ur) und den Löwen darüber (Sinnbild für das Leben) deuten: diese Kombination könnte ihn als Beschützer des Lebens bezeichnen – er richtete in der Zeit, als sich durch die Christianisierung das Frauenbild deutlich zum Nachteil der Frauen verschoben hatte, eine Art geschützten Raum für die jungen Frauen ein – sein weltliches (!) Damenstift St. Cyriakus.

Und damit war er nicht der Einzige!

3. Stifts- und Klostergründungen:

Liudolf, der Stammvater des Geschlechtes der o.g. Liudolfinger (Ottonen), gestorben ca. 864, hatte seinen Herrschaftsmittelpunkt im östlichen Altsachsen. Altsachsen ist das erste Herzogtum Sachsen zwischen Niederrhein, Unterelbe und Eider – und war aus dem ursprünglichen Siedlungsgebiet der Sachsen entstanden, das zwischen 772 und 804 etappenweise durch Karl den Großen erobert und christianisiert wurde. Liudolf und seine Frau gründeten das Frauenkloster von Brunshausen.

Hessi, altsächsischer ostfälischer Stammesführer, „einigte sich“ (unterwarf sich?) 775 mit Karl dem Großen (dem „Sachsenschlächter“) und rettete seine Sachsen in Ostfalen vor dem Untergang durch die gewaltsame Zwangschristianisierung. Seinen Grafentitel erhielt er 782 von Karl. Seine Tochter Gisla gründete um 825 das Kanonissenstift Wendhusen in Thale und wurde dort die erste Äbtissin.

Und Gero gründete 959 sein weltliches Damenstift St. Cyriakus, in welchem seine Schwiegertochter Hathui erste Äbtissin wurde.

Sehen wir hier ein Muster? Vordergründig war die Gründung von Klöstern die materielle Manifestierung des Christentums auf heidnischem Boden. Es wird überliefert, daß sächsische Adlige sich freiwillig taufen ließen, um ihr Volk / ihren Stamm zu schützen. Vielleicht wurden sie dafür mit Privilegien, Ländereien (die ihnen vorher sowieso gehört hatten) und Titeln belohnt. Die Klostergründungen können aber auch dazu gedient haben, ihre Familien, insbesondere die Frauen, vor Übergriffigkeiten (Zwangsverheiratungen) zu schützen. Das Christentum ordnete der Frau eine dem Manne untergeordnete Rolle zu, im Gegensatz zu der Zeit unserer altgermanischen Lebensweise, als sie gleichberechtigt, stark und geehrt das Stammesleben mitgestaltete.

In der Zeit nach der Christianisierung waren die Nonnenklöster und Damenstifte für mehrere Jahrhunderte die einzigen Orte, an denen Frauen Bildung erhielten und Schutz vor der rauhen Außenwelt genossen. Zu dieser Zeit waren die Klöster durchaus auch positiv zu sehen – sie waren in ihrer Zeit innovative Wirtschaftsmotoren und Wissens-, Kultur- und Bildungsträger. Altes Wissen (auch aus der altgermanischen Zeit und der Zeit des Urchristentums), Kräuter- und Naturheilkunde sowie medizinische Behandlungsmethoden konnten hier noch lange bewahrt und weiterentwickelt werden. Kein Bischof und kein Landesherr kam an sie ran, da sie nur dem Kaiser und dem Papst unterstellt waren. Das war den weltlichen Herren oft ein Dorn im Auge – mancher Abt verfügte über mächtigeren Besitz als ein weltlicher Adliger(siehe Quelle 2).

4. Entstehung des „romanischen“ Baustils

Dieser kurze geschichtliche Ausflug ist notwendig, um die Geschichte des sächsisch-langobardischen Baues in Gernrode – der Stiftskirche St. Cyriakus – zu verstehen. Die Benennung des Baustils „Romanik“ wurde erst im 19. Jh. eingeführt und impliziert den allumfassenden Einfluß und die generelle Anhebung der germanischen Kultur durch die Römer zur Zeit des Römischen Reiches. Vielmehr muß man wissen, daß vom 6. bis 8.Jh. der nordgermanische Stamm der Langobarden (mit einer Anzahl sich anschließender Sachsen) auf der Suche nach neuen Siedlungsmöglichkeiten auf die italienische Halbinsel einsickerte. Die norditalienische Region Lombardei war das Herzstück ihres Königreiches. Die Langobarden entwickelten ihren eigenen Baustil auf der Grundlage mitgebrachter nordischer Elemente und vorgefundener byzantinischer Einflüsse, wobei sie ihm eine ganz besondere Ausprägung verliehen. Die langobardischen Baumeister brachten im Laufe der Zeit ihre Kunst – vielleicht im Zusammenhang damit auch ihre Spiritualität – zurück nach Nordwesteuropa. Dazu ist es auch noch interessant zu wissen, daß die Langobarden – obwohl in Italien ansässig – das Christentum erst sehr spät annahmen und auch hier ihre eigene Richtung lebten, den arianischen Glauben. Dies war eine spätantike Form des Urchristentums, das vielleicht über die Baumeister auch in den Norden gebracht wurde. Den Katholizismus nahmen die Langobarden erst spät an. So ist es möglich, daß eine Art Urchristentum auch in unseren Landen Verbreitung fand. Markgraf Gero hatte also eher, sowohl architektonisch als auch spirituell, mit germanischen, als mit römischen Einflüssen zu tun. Vielleicht hatte er als Anhänger des Ur-(Früh-)christentums noch hehrere Ideale und war tatsächlich ein Bewahrer und ein Mittler zwischen den beiden religiösen Welten? Können wir das am Bau der Stiftskirche erkennen?

Die Stiftskirche St. Cyriakus

Die Stiftskirche St. Cyriakus

Was sind nun die besonderen sächsisch-langobardischen Ausprägungen, die unsere alten Baumeister über die Alpen brachten und die heute an und in der Kirche in Gernrode zu sehen sind und sie einzigartig machen?

Wir sehen die feine und sorgfältige Gliederung und Ausgestaltung der Außenfassaden und Türme durch Blendarkaden, Pilaster, Lisenen und Bogenfriese. Beachte auch die kleinen dreieckigen Fenster links im Turm und rechts oben am Giebel des Querhauses – das Auge des Allvaters? Das Dreieck mit der Spitze nach oben ist ein Symbol für das geistige / seelische Aufstreben zur Göttlichkeit.

Typische Merkmale im Inneren sind die Holzbalkendecke (früher Kassettendecke), also keine Gewölbe, und der sog. rheinische Stützenwechsel zwischen Haupt- und Seitenschiffen: Pfeiler – Säule – Pfeiler. Wir sehen wunderschöne, verschieden gemusterte Kapitelle. Über den Säulenkämpfern haben wir dreieckige Winkelaussparungen, die in sonst keiner „romanischen“ Kirche mehr vorhanden sind.

Wir sehen das früheste Beispiel figuraler Kapitellplastik in Sachsen (kleine Figurenköpfe zwischen den Blättern).

Die Seitenschiffe haben jeweils eine 1. Etage, d.h. begehbare Emporen. Das dreischiffige Langhaus mit Emporen in den Seitenschiffen ist ein alter Bautypus des frühchristlichen Orients. Dieser Bautypus ist nur noch sehr selten aufzufinden, z.B. in der Heiligkreuzkirche Hildesheim aus dem Anfang des 9. Jh.. Und sicher belegt ist er für die Marienkirche Quedlinburg aus dem späten 10. Jh. (3)

Beeindruckend ist die optische In-sich-Geschlossenheit des Langhauses, das durch Bogen von der Vierung im Osten und vom Westwerk abgeteilt ist. Durch die symmetrische Anordnung strahlt es Ruhe, Harmonie und eine große Ästhetik aus.Es wirkt unglaublich hell, da durch die Fenster in den Emporen der Seitenschiffe zusätzliches Licht von beiden Seiten einfällt.

Bei der kleinteiligen Ornamentik werden wir ebenfalls fündig: wir finden vielfältige Flechtbandmuster-Arbeiten z.B. an den Kapitellen im Kreuzgang sowie an der Längswand des Heiligen Grabes, das um 1080 im südlichen Seitenschiff eingebaut wurde. Das aus der germanischen ornamentalen Geometrik herrührende Flechtbandornament war ein Hauptelement langobardischer Kunst.

- Kapitell im Kreuzgang

- Kapitell im Kreuzgang

- Flechtbandornament an der Außenwand des Heiligen Grabes, nur teilweise erhalten

Und was wollten uns die Baumeister mit den folgenden Details sagen? Hier können wir – mal wieder – nur mutmaßen. Mit dem Wissen über alte Sinnbilder und Symboliken kann man hier jedoch einige ganz besondere Hinweise erkennen:

- westliche Wand des Heiligen Grabes

- Detail des Reliefs

- Relief über einer Tür im Kreuzgang

Das reichgeschmückte kostbare Relief stellt Maria Magdalena trauernd am Grab dar. Interessant sind die vielfältigen Figur-, Tier- und Pflanzenmotive im umlaufenden Rahmen. Unten in der Mitte (mittleres Bild) steht ein Baum mit verflochtenem Stamm und geschwungenen Ästen – eine Irminsul! Der Lebensbaum der Germanen, ihr höchstes Heiligtum, noch heute in verschiedener Form anzutreffen im gesamten altgermanischen Raum. Hier steht sie unscheinbar ganz unten, ihre Zweige jedoch umranken das ganze Bild. Genau darunter steht jemand Kopf, mit langem Haar und gewaltigem Bart, jedoch er lebt – ein Sinnbild für unsere alte, scheinbar untergegangene, Religion? Er und Irminsul sind dennoch gegenwärtig. Und sie zeigen, daß es auch zu dieser Zeit noch Menschen gab, die die alte Religionslehre kannten und bewahrt hatten und dies hier versteckt zeigten.

Auf dem Bild rechts sehen wir eigenartige Symbole, die gar nicht so richtig zum Gesamtbild der Kirche passen wollen. Auch sie sind altgermanischen Ursprungs. Links und rechts sind zwei Radkreuze, sie sind das Zeichen für den Mikrokosmos, für unsere Erde, gleichzeitig das Zeichen des Gerichtes. Und in der Mitte sehen wir zwei halbe gestreifte Ovale, sie stellen – zusammengesetzt – die mystische Mandel dar – das Symbol der Menschwerdung. Hat hier jemand bei der Ausgestaltung der Kirche ein Auge zugedrückt? Es sind einfach keine christlichen Symbole. Nun kennen wir natürlich nicht die genauen Daten der Entstehung bzw. Anfertigung der Symboliken. Das Heilige Grab und auch den Kreuzgang hat Gero nicht mehr erlebt. Aber wer weiß – vielleicht lebte unsere alte Religionslehre in der Bauhütte immer weiter fort – weitergegeben vom Meister an den Gesellen? Eine schöne Vorstellung!

Erklärung:

* Rechtsaltertum: mündliche Überlieferungen, Namen, Orte, Gerichtsplätze, Gegenstände und Symbole des Rechtslebens, die Auskunft über altes Recht geben. Das dazugehörige Wissensgebiet heißt Rechtsarchäologie

Quellen und Inspiration:

(1) Rainer Schulz „Die wahre Bedeutung der deutschen Ortsnamen“

(2) Film „Die Deutschen: Hildegard von Bingen“ https://www.youtube.com/watch?v=IsLFiVxvyIk

(3) „Stiftskirche St. Cyriakus Gernrode“ Verlag Janos Stekovics, Wettin-Löbejün, 2022

Wikipedia: Gero, Thietmar, Liudolfinger, Altsachsen, Widukind, Hessi, lombardische Baustile, langobardische Kunst, Vorromanik